目前已知的邀请木获取途径是:

百度知道手机客户端的派(之前叫圈子)的加入邀请码,是官方工作人员向部分活跃百度知道用户发放的,其它用户(包括已加入派的用户)没有发邀请码的资格。

提到百度派,相信略有了解的人,第一反应就是将它和知乎做对比。

作为前互联网行业产品经理,很容易想到百度派立项之初无非两个目的——做竞品,做精品。

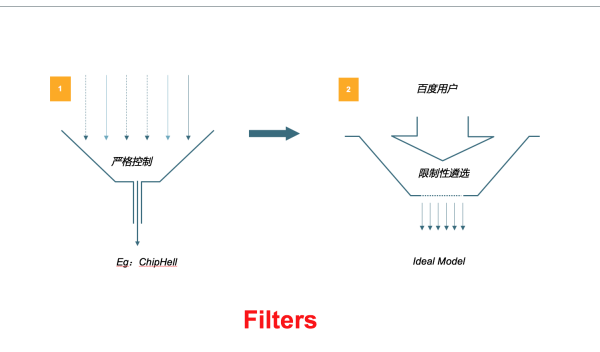

所谓竞品则是基于外部产品知乎而言,而所谓的精品则是考虑到如何将百度庞大的用户群进行过滤,形成更为专业、高端的社群。

但从产品的发展角度来看,本文更希望大家暂时忘记知乎,基于百度用户本身的定位来解析这个产品,因为百度派和知乎的创立期是有本质的不同。

1. 产品的用户基础

很多年前就有一句耳熟能详的话,有问题问百度。

虽然旗下有许多跨界产品,但更为庞大的用户群则是在搜索服务的基础上不断沉淀形成。

从最开始基于搜索引擎获取信息的百度搜索,到发动更广大的用户提供解决方案的百度知道(顺带提一句,更早于知乎),百度将知识、信息的获取渠道不断扩大。

但随着互联网用户数目的几何级增长,用户质素(经验、阅历、能力等)开始出现参差不齐,对于产品的初衷势必会带来冲击。显然,百度派则是希望定位于更高阶的细分用户市场,在这个产品社群中,用户通过围绕共同兴趣话题进行提问探讨,与其说像是知乎,倒不如说像一个自主自发的封闭论坛。

但百度派也面对一个问题,一旦彻底开放测试后,如何“阻拦筛选”用户势必成为最困难的问题。

相信对于新产品而言,新进注册、活跃肯定是不可避免的考核指标,但产品团队如果不能保留底线,很可能存在将百度派变成另一种形式的百度知道的风险。

说句题外话,个人非常喜欢的一个比较小众的网站Chiphell ,号称分享与交流用户体验的最佳平台,这个平台到现在都是一号难求(咳咳,我是买的账号),一旦计入这个网站找到感兴趣的话题,你就很难流失,游戏主机、电脑等评测更是相当专业,当然,举这个例子只是为了说明如果想做高端,必须要有坚守的门槛底线。

2. 产品营造的氛围

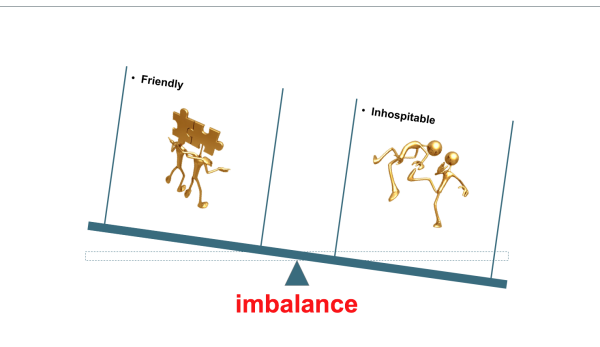

身处互联网行业,我们会很在乎产品社群的性格,说通俗点,在这个产品的使用过程中,你周围的“虚拟用户”是怎样的一群人?是友善的建议者?抖机灵的段子手?还是犀利的喷子?

如何让你的产品社群形成稳定的性格,并随着产品新进用户不断增加,能够继续保持,是件非常重要的事情。

随意在百度派首页点开些问题和答案,会发现目前的用户还是比较友善的,但以知乎为例,林子大了什么鸟都有,百度派未来的产品性格怎样正确引导用户,直接决定了它能否成为其自身希望打造的“百度旗下高智力话题讨论社区”这一目的。

没有人希望在一个充斥着低素质用户的社区活跃(提问、回答),因为你说的每句话都可能惹来一身骚,渐渐地这群原本是目标用户的群体很容易流失。

3. 产品沉淀的形态

说回百度派产品本身,目前的功能基础框架虽然已经完成,但在信息内容输出方面还是有待提高,尤其是针对有输出欲望的用户群体,自问自答、找问题始终是被动的,会令他们失去答题欲望。

高质量的输出者更希望有个人品牌沉淀,所以专栏、专题在公测前必然是要提前做好准备的,不然在知乎、微信公号盛行的今天,一个对个人拉新帮助不大的新产品,又凭什么要求内容输出者进驻呢?

其他关于平台运营、活跃、变现等方面虽然还有待观察,但事实上做过互联网产品的人都知道,许多产品在初创期不一定会设定得如此准确,甚至可能随着产品生命周期发展不断变化,正所谓小步快跑、不断试错,期待能看到百度派越来越好的发展,到时候再重新审视、回顾这个问题:)

产品体验

这个环节,试图对“”百度派“”在产品信息结构架构、UI交互设计的层面上简单分析。

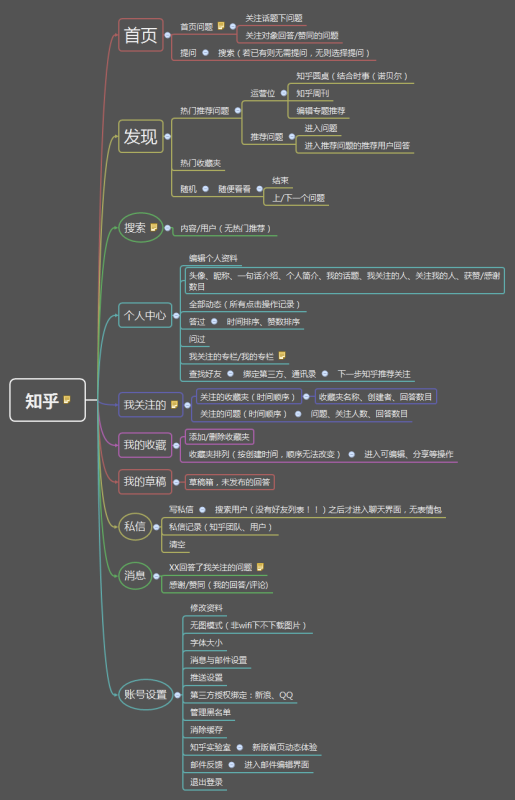

信息架构:但当我尝试去分析的时候,我发现这个产品确实处在一个早期阶段,我在这里放一个对标产品知乎的产品信息架构图,帮助理解(图片来源网路,侵删)。

UI交互设计:一款以知识内容分享为主要目标的产品,在UI和交互设计层面的要求上并不算高,当前的UI交互设计,是基本满足需求的。